Étés caniculaires, sécheresses, incendies, tempêtes ou inondations… Le changement climatique rend les évènements climatiques extrêmes plus fréquents et plus intenses, dans le Pilat comme sur le sol national. L’année 2022, la plus chaude jamais enregistrée en France, deviendra une année « normale » en 2050. Pour faire face à ces changements majeurs, des acteurs de la forêt ont élaboré une stratégie de long terme pour adapter la forêt du Pilat au dérèglement climatique.

Maintenir une forêt vivante et diversifiée

La forêt du Pilat couvre 50 % du territoire et est partie intégrante de l’identité du Pilat. Face au risque de dépérissement de la forêt, les acteurs ont mis en avant l’enjeu suivant : la préservation de la multifonctionnalité de la forêt, avec une forêt diversifiée, vivante, partagée, une filière bois dynamique et un paysage préservé. Cet enjeu englobe 3 sous-enjeux :

- La consolidation d’une filière forêt-bois locale économiquement viable ;

- La conservation d’une forêt vivante et diversifiée et de ses services écosystémiques ;

- Une cohabitation apaisée en forêt.

Sept piliers pour adapter la forêt du Pilat au changement climatique

La stratégie d’adaptation au changement climatique de la forêt du Pilat repose sur 7 piliers et 68 actions. Elle articule des actions à mettre en œuvre dès à présent pour sensibiliser, renforcer l’existant, initier, expérimenter de nouvelles actions d’adaptation, et des actions à engager à plus ou moins long terme en fonction de l’évolution de la forêt.

Chaque objectif se décline ainsi en actions d’intensité croissante qui permettent d’anticiper, et de préparer l’acceptabilité d’actions plus « contraignantes ». Au final, cette stratégie constitue une boussole pour voir loin mais aussi pour agir ici et maintenant.

Les 7 piliers pour adapter la forêt du Pilat au changement climatique

- Développer la gestion en futaie mélangée à couvert continu pour limiter la vulnérabilité des peuplements et la prise de risque des propriétaires

- Organiser le marché local du bois

- S’appuyer sur les écosystèmes et leur diversité pour limiter la vulnérabilité de la forêt

- Préserver les sols de l’érosion et du tassement

- Préserver les forêts face au risque incendie

- S’assurer de l’équilibre des usages de la forêt pour l’acceptation et la cohabitation entre les usagers

- Piloter la stratégie

L’ensemble de la stratégie sera prochainement en ligne sur cette page.

Une démarche de territoire

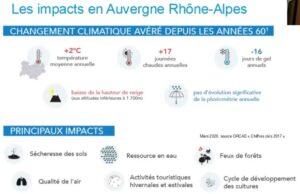

En 2020, le Parc du Pilat a élaboré, en interne, le diagnostic de vulnérabilité de son territoire en s’appuyant sur l’outil TACCT (Trajectoire d’Adaptation au Changement Climatique des Territoires) de l’ADEME. Il s’agissait de mettre en avant les impacts majeurs auxquels le Pilat va être confronté du fait du changement climatique.

L’année suivante, lors d’ateliers, une centaine d’acteurs locaux a défini les enjeux prioritaires sur lesquels intervenir en priorité pour faire face.

En 2023, pour élaborer le volet forestier de sa stratégie, le Parc du Pilat a réuni les acteurs locaux concernés : élus, acteurs économiques, associations, techniciens du Parc et d’autres structures,… L’intelligence collective a conduit ces acteurs experts à se projeter dans des niveaux d’impacts du dérèglement climatique de plus en plus élevés et à proposer des actions pour y répondre.

La méthode TACCT

Pour construire sa stratégie d’adaptation, le Parc du Pilat a choisi d’utiliser la méthode TACCT (trajectoire d’adaptation au changement climatique des territoires) de l’ADEME. Une méthode simplifiée pour élaborer des trajectoires d’adaptation en fonction de l’intensité du changement climatique.

Cette méthode organise les actions d’adaptation au regard de l’impact du changement climatique, gradué en 3 niveaux.

Les acteurs proposent ensuite des actions pour répondre à ces différents niveaux d’impact.

| Niveau d’impact 1 | Ce que l’on observe aujourd’hui Ex. d’action : Réaliser des maraudes de surveillance en période de forte affluence. |

| Niveau d’impact 2 | Ce que l’on observerait avec des conséquences plus intenses du dérèglement climatique Ex. d’action : Mettre en place une police de l’environnement pour sensibiliser et sanctionner certains comportements individuels |

| Niveau d’impact 3 | Ce que l’on observerait avec des conséquences extrêmes du dérèglement climatique Ex. d’action : Définir un quota d’accès aux espaces forestiers sensibles |

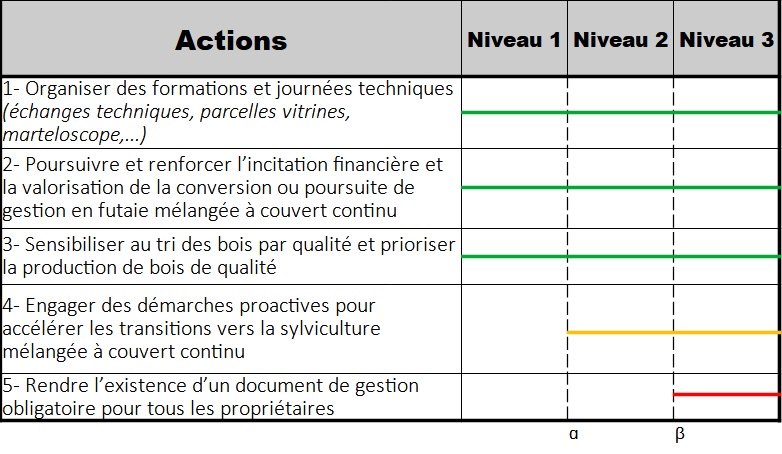

Un exemple en guise d’illustration

Objectif : Sensibiliser, accompagner et former les propriétaires à la gestion de long terme.

Cet objectif se déploie sur 5 actions.

- Trois actions de niveau 1, à engager dès à présent (vert) ;

- Une action de niveau 2, à mettre en œuvre si les conséquences du changement climatique s’intensifient (jaune) ;

- Une action de niveau 3, à engager si l’on observe des conséquences extrêmes du dérèglement climatique (rouge).

Le passage d’un niveau à l’autre est défini par des seuils : une diversité d’indicateurs qui permettent d’attester de l’accélération du dérèglement climatique.

- Passage du niveau 1 au niveau 2 :

- Moyenne supérieure à 5 départs de feux par an sur le territoire sur 3 années consécutives

- Moyenne supérieure à 5 arrêtés sécheresse sur le territoire sur 3 années consécutives

- Moyenne du nombre de jours de sécheresse des sols (SWI<40%) supérieur à 45 (référence La Valla-en-Gier)

- Constat d’apparition d’essences d’origine méditerranéenne lors des relevés de placettes de l’Observatoire de la Grande Faune Sauvage et de ses Habitats (OGFH)

- Constat de dépérissements massifs sur autre essence qu’épicéa

- Passage du niveau 2 au niveau 3 :

- Moyenne supérieure à 10 départs de feux par an sur le territoire sur 3 années consécutives

- Moyenne supérieure à 10 arrêtés sécheresse sur le territoire sur 3 années consécutives

- Moyenne du nombre de jours de sécheresse des sols (SWI<40%) supérieur à 55 (référence La Valla-en-Gier)

- Dépassement d’un seuil de 3 % de Chêne au dessus de 900m

- Constat d’une inflexion de la courbe de régénération naturelle de sapin pectiné (relevé de placettes OGFH)